5년 뒤 한국은 무엇을 먹고 살 것인가?(손형국) = 1983년 2월, 도쿄의 한 호텔. 보고서와 메모 뭉치를 놓고 밤새 고심하던 이병철은 동트기를 기다려 마침내 전화기를 들었다.

그는 3월 15일을 기해 삼성이 반도체 및 컴퓨터 산업에 뛰어든다는 것을 대내외에 널리 알리라고 중앙일보 홍진기 회장에게 지시를 내렸다. 그 때 이병철의 나이 73세. 섣불리 반도체에 뛰어들었다가는 삼성이 몰락할 지도 모른다는 측근들의 만류에도 불구하고 숙고를 거듭한 뒤 내린 결정이었다. 당시 그가 반도체 생산을 최종적으로 결심한 것은 다음과 같은 팩트(fact)에 의한 것이었다.

‘철강은 톤당 340달러, 석탄은 40달러, 알루미늄은 3400달러, 텔레비전은 2만 1300달러, 반도체는 85억 달러, 소프트웨어는 톤당 426억 달러의 가치가 있다.’

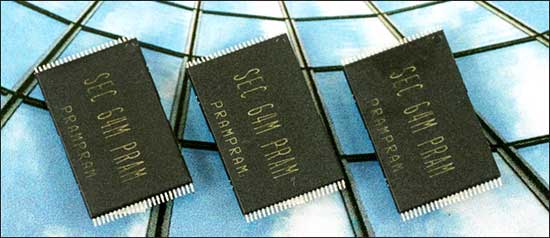

|

삼성전자가 2004년 8월19일 개발을 발표한 세계최초의 64메가 P램(상변화메모리) |

한국은 아직 소프트웨어를 감당할 기술력이 없다고 본 그는 차선으로 반도체를 선택, 기업가로서의 전 생애를 건 승부수를 던진 것이다.

21년이 흐른 지금 삼성은 세계 반도체 시장을 석권하고 있으며, 한국의 경제적 부(富) 역시 삼성에 상당부분 기대고 있음이 사실이다. 메모리반도체를 생산하는 삼성전자는 지난 상반기에 마이크로소프트, GE 같은 세계 초일류 기업을 능가하는 이익을 냈으며, 반도체가 근간이 된 휴대폰과 LCD 분야에서도 엄청난 실적을 거두고 있다.

삼성전자 1개 기업의 시가총액이 국내 시장에 상장 및 등록된 1700여 기업의 시가총액을 모두 합친 액수와 맞먹는 현실 앞에 그저 놀라울 뿐이다.

4년 뒤 세상을 떠날 73세의 노인이 전문가들도 엄두를 못 내는 반도체에 사운을 거는 모습은 사뭇 비장하기까지 하다. 만약 그때 이병철이 반도체 진출을 포기했다면 오늘날 한국은 어떤 모습일지 쉬 떠오르지 않는다.

우연히 <영웅시대>라는 드라마를 보다가 청년 이병철이 사업에서 망한 뒤 만주와 중국으로 긴 여행을 떠나는 장면이 인상 깊게 와 닿았다. 사이판으로 여름 휴가를 떠나면서 그의 일대기를 다룬 <이병철 경영대전>이란 신간을 가방에 넣은 것도 이 때문이었다. 현대사에 명멸했던 다른 인물들과 마찬가지로 그 역시 공과가 분명한 인물이지만 오늘 우리가 처한 경제 현실을 돌이켜 볼 때 그의 사업가적인 안목이 아쉽기만 하다.

|

정주영(차인표 분)과 이병철(전광열 분)을 모델로 한 드라마 英雄時代 |

물론 재벌기업들을 옹호할 생각은 추호도 없다. 1997년 외환위기 이후 환란을 초래한 주범의 하나로 재벌이 지목됐던 것은 선단식 경영과 정경유착 등 그들이 국가경제에 야기한 폐해가 너무도 컸기 때문이다. 지난 6~7년 동안 재벌들은 해체 일로를 걷고 있으며, 많은 기업인들이 부실경영과 정경유착의 책임을 지고 비참한 최후를 맞기도 했다.

하지만 이 같은 분위기가 일면에서는 반(反) 기업적 풍토로 확산되는 것은 아닌지 우려된다. 성장보다는 분배를 우선시하고, 유럽식 복지국가를 지향하고 있는 현 정부의 기업 혹은 기업가에 대한 인식은 그다지 곱지 않은 것으로 대내외에 널리 알려져 있다.

대기업은 물론이고 중소기업, 벤처기업에 이르기까지 중국이나 동남아, 미국 등지로 공장이나 본사를 이전하려는 ‘한국 엑소더스’가 이런 분위기와 결코 무관할 성싶지 않다. 보다 정확히는 정부의 경제에 대한 마스터플랜(로드맵이라고 해야 할까?)을 이해하기 어렵고, 따라서 태생적으로 권력의 눈치를 봐야 하는 기업 입장에서 어느 박자에 춤을 춰야 하는지 몰라 한국을 등지는 지도 모른다.

노무현 대통령은 수년 안에 국민소득 2만 달러 시대를 열 것이라고 공언한 바 있다. 하지만 반 기업적 정서와 기업 엑소더스가 날로 심화되고 있는 요즘 노 대통령의 공언은 공허해 보인다. “취업기회를 제공하고 소득의 원천을 창출하며, 국부를 축적함으로써 국가 구성원의 복지를 향상시킨다”는 기업의 존재가치가 부정되고 기업을 반 공익적 집단쯤으로 인식하는 분위기가 확산된다면 8년째 제자리 걸음을 하고 있는 1만 달러의 벽은 한동안 철옹성이 되고 말 것이다.

요즘 기업들은 스스로 이런 화두를 던지고 있다. ‘5년 뒤, 10년 뒤에 무엇을 먹고 살지?’ 특히 초우량기업 삼성전자를 계열사로 두고 있는 삼성에서 위기의 목소리가 가장 크다는 점에 주목해야 한다. ‘반도체는 앞으로 저임 기반의 중국 차지가 될 텐데, 우리는 무엇을 먹고 살지?’. 이 같은 위기감이 어째서 기업들만의 몫일까 안타까울 때가 있다. 정부는 2만 달러 타령보다는 5년 뒤, 10년 뒤 한국이 무엇을 먹고 살 것인지 고민하는 모습을 보여야 하지 않을까? 분배도 좋지만 먹을 게 없다면 이 또한 공염불이 될 테니까.

“마치 기업이 사회공익에 위배되는 존재인양 극단론으로 여론이 경도되는 인상마저 있다는 것은 심히 유감스러운 일이 아닐 수 없다.” 이병철은 1980년대 초반 ‘첨단기술로 가는 길’이라는 언론 기고문에서 이런 말을 했다. 한국에서 기업가가 되기란, 또 기업을 하기란 예나 지금이나 참으로 어려운 모양이다.

|

|